- ソームデーヴ・ヴァースデーヴァ 教授

- インド哲学、ヨーガ、サンスクリット・プラークリット文学

- 天野 恭子 准教授

- ヴェーダ文献学

- タオ・パン 特定講師

- インド・イラン文献学

インド古典学という学問は、サンスクリットという古代インドの言語で残されたさまざまな分野の文献を、じっくりと読み解くことからはじまります。カーリダーサの『シャクンタラー』は、インドの古典文学の中でも最も有名なもので、皆さんの中にはこの名前を知っている人もいるでしょう。このような文学作品はもちろんのこと、古代インドの人々の思索のあとを伝える多くの哲学書、シヴァやヴィシュヌ、クリシュナ、また数多くの女神の姿を描くヒンドゥー教の聖典や宗教書、さらには法律の本や医学の文献も、この学問の対象となっています。代数や天文学のテキストもあるのです。

このような多種多様な文献の中から、自分の関心に従って、自分が読んでみたいテキストを見つけ出すこと。それが、インド古典学を学ぶ道の第一歩となります。インドを知るための言語は、サンスクリットだけではありません。インダス文明については、皆さんも知っているでしょう。しかしインダス文字はまだ解読されていません。文字を読んで知ることのできるインドの歴史は、紀元前1200年ころに成立したヴェーダ文献からはじまります。『リグ・ヴェーダ』がその最古のものです。これは、ヴェーダ語という古典サンスクリットよりも古い言語で残されています。ヴェーダは、現在に至るまでのインドの精神の源流ですから、ヴェーダについての知識をもつこともまた、インド古典学を学ぶうえで大切なことです。

インド古典学は、言葉を愛する人が、言葉と格闘しながら、古代インドの地で生み出された多様な文献の読解を通じて、人間の精神の根源を見つけ出そうとする学問です。

最近の卒業論文

- ・ダルマ文献における婦女財の考察

- ・『実利論』における「林住族」の扱いについて

最近の修士論文

- ・黒ヤジュルヴェーダ文献におけるマヌ

- ・Māṇḍūkya-upaniṣadとGauḍapāda-kārikā第1章Śaṅkara註によるAdvaita―omとbrahmanにおける原因と結果の不異―

- ・モークシォーパーヤにおける鴉の表象

- ・罪と罰の相関性―古代インドにおける地獄の概念―

最近の博士論文

- ・The Evolution of “Logical” Rhetorical Figures, with a Critical Edition of Selected Sections of the Alaṃkāraratnākara

- ・The Triśatībhāṣya, an Anonymous Commentary on the Triśatī of Śrīdhara: A Study, Critical Edition of the Text, English Translation with Mathematical Notes and Appendices

- ・The Iconography of Viśvarūpa Viṣṇu: with a Special Focus on Sculptures Produced in Northern India during the Ancient Times and the Medieval Period

- ・黒Yajurveda散文におけるSattra儀礼ー行者たちの1年の共同生活ー

学生研究室の情景(2021年5月)

研究室懇親会(2018年4月)

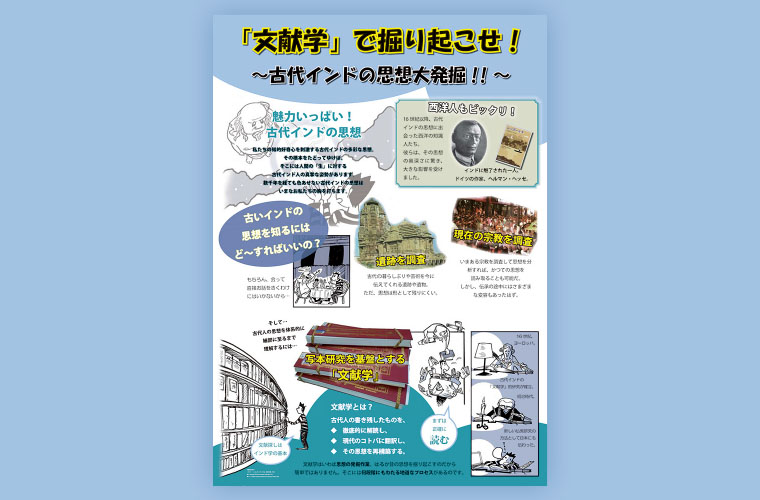

ジュニア・オープン・キャンパスのポスターセッション用のポスター(学生製作)

文学部受験生向けメッセージ

東洋と西洋の接点に位置するインドでは、他の地域には見られない独特の文化が古くから形成されてきました。この文化は、思想、文学、芸術、法典や歴史史料、科学・技術等、極めて広範囲にわたっており、それらの文献の古いものは大半がサンスクリットと呼ばれる言語で書かれています。

サンスクリット文化は、インドを中心とする南アジア地域はもちろんのこと、仏教やヒンドゥー教の伝播とともに、東アジア、東南アジアまで広まって、アジア基層文化の一つとなっています。

また、サンスクリット語は西洋とも深い関係があります。英語、フランス語、スペイン語など、現在、欧米やラテン・アメリカで10億以上の人々が話している言語はインド・ヨーロッパ語族と呼ばれていますが、サンスクリット語もこのグループに属しています。しかも、このグループの中でももっとも古く、かつ、文法的に最も整った言語として、取り分け重要な位置を占めています。

このように、サンスクリットは歴史的に、欧米の言語やアジアの文化と密接な関係をもっています。「サンスクリット」というと何か極めて特殊な研究対象と思われがちですが、それは間違っています。サンスクリットほど、欧米の言語、アジアの文化の双方に深く関わっている言語は他にありません。サンスクリットを勉強することは、人類が築き上げてきた豊かな知的世界に触れることに他なりません。それはまた、新たな知的発見と感動の旅でもあります。

大学院研究科受験生向けメッセージ

本専修は,従来あった「インド哲学史」専修と「サンスクリット語学サンスクリット文学」専修を統合して,2004年度より開設されたものである。サンスクリットは,厳密には規範化された古代インド・アーリア語を意味するが,本専修では,この言語で残された文献と並んで,時代的にサンスクリットに先行するヴェーダ語,サンスクリットの俗語形である「中期インド」諸語,一部の仏教文献に見られる仏教梵語,叙事詩に特有の叙事詩サンスクリットなど,古代のインド・アーリア系諸言語で編纂された膨大な量の文献も研究の対象としている。また,サンスクリット文献と密接な関係を持つ, 古代イラン語文献やタミル語の古典文献も扱われることがある。本専修の役割は,過去のサンスクリット学の研究成果を継承しつつ,古代インドの言語,文学,哲学,宗教,文化史等の研究を進展させ,それを次世代に引き継ぐことにある。

専修主任の横地は,古典サンスクリット文学と,ヒンドゥー教の神話・伝説を多く含むプラーナ文献等の研究を専門としており,とりわけヒンドゥー教女神神話の形成・発展について詳しい。教授のヴァースデーヴァはインド哲学全般を扱うが, 特にシヴァ教文献及び古典文学とその理論 (詩論・修辞学等)を専門とし, 近年は新論理学の研究に力をいれている。准教授の天野は、ヴェーダの言語研究を軸に、ヴェーダ文献成立の背景となる社会の変遷と、儀礼・思想の展開を追っている。潘(パン)はトカラ語文献を専門とするが, 南アジアから中央アジアにおいて使われたインド・イラン語文献, 中央アジア出土の写本全般にくわしい。

また,毎年学内外から数名の講師を招き,ヴェーダ文献、中期インド語,近現代インド諸語,土着文法学,科学史等の授業を開講している。

本専修は国際的にインド古典学の主要な教育・研究拠点の一つとして認められており,海外の研究者との研究交流,共同研究もさかんに行われている。そのような現状をふまえて,本専修の授業のほぼ半分は英語で行われている。学生は日常的に英語での議論や質疑に参加することで, 英語のコミュニケーション能力を高めることができる。