NEWS LETTER Vol. 4

update:2003年9月22日

目次

- 第5回研究会報告

- 安祥寺伝来の仏像をめぐって(根立研介)

- 天沼資料整理の途中経過

- 今後の予定

1.第5回研究会報告(2003年7月8日)

安祥寺伝来の仏像をめぐって

根立研介(京都大学大学院助教授)

安祥寺に伝来した仏像の中で特に著名なものは、現在、東寺観智院に所在する木造五大虚空蔵菩薩像と、明治以来京都国立博物館に陳列されている五智如来像である。前者は、安祥寺の開基恵運が長安から請来したという伝承に基づき、晩唐期を代表する木彫像として高い評価が与えられてきた。一方、後者については、安祥寺創建期に当たる9世紀半ばの基準的な資料として取り扱われ、また五智如来像の現存最古の一具像としても注目されてきた。今回の発表は、この2件の彫像に関する近年の研究動向を報告するとともに、その問題の所在を明らかにすることを試みた。

まず、五大虚空蔵菩薩像については、その伝来がかなり揺らいできていることを指摘した。この群像については、永和2年(1376)に観智院に移座されたことが観智院聖教文書中の「賢宝法印記」や法界虚空蔵菩薩台座銘などから知られるが、それ以前の伝来については実は曖昧なところがあり、幾つかの問題が存在している。一つは、かつて安祥寺に所在していたものであるとしてもその安置堂宇がどこなのか、また幾度か安置堂宇が変わっていないのか検討する必要がある点である。そして、本群像の伝来に関して何よりも問題になってくるのが、元禄16年(1703)の台座銘に記されている恵運の長安から請来の伝承である。長安周辺で造られたことが明確な晩唐期の木彫像は確認されておらず、またこれに似た石彫像も知られていない。この群像の制作環境を考えるためには、視野を江南地方辺りまで広げていく必要が既に指摘されている。この群像を従来のように晩唐期を代表する木彫像として取り扱うことはかなり疑問であり、改めて制作年代や制作地の問題を検討する事は必要であろう。

次に五智如来像に関しては、像の厳密な制作年代、あるいは当初の安置場所の解明が彫刻史研究の大きな課題となっており、第二次世界大戦以前から近年に至るまで議論が重ねられてきている。その議論の基となるのが、「安祥寺伽藍縁起資財帳」と『日本三代実録』の記述であるが、これらの史料により、五智如来像が安祥寺の創建期の何時造られ、上寺あるいは下寺のどの堂宇に当初安置されたかが議論されてきた。ここでは、まず最初に近年の主要な論考5編の概要を紹介し、議論の精度が増してきたが、決定的な結論に至っていない現状に触れた。この問題の解明については、本研究会の今後の活動に期待を託すことにし、最後にこの五智如来像の造像工房の問題に触れた。本群像の制作工房については、従来真言宗教団との関わりで論じられてきたが、類似の作風、あるいは技法を持つ像が必ずしも真言宗関係の造像に限らないことなどを考慮すれば、律令制の解体と共に衰退が想定されてきた官営工房についても、改めて注目する必要があることなどを指摘した。

天沼資料整理の途中経過

以前にお知らせしたように、当研究会では『京都大学所蔵古瓦図録 II』の刊行を目指し、工学研究科建築学教室所蔵の天沼俊一資料を整理中である。今回は、その資料の内容を簡単に紹介するとともに、現在行っている整理作業の方法について紹介したい。

1. 天沼俊一博士について

天沼俊一博士は1876年に東京で生まれ、東京帝国大学工科大学を明治35年に卒業した。その後、奈良県技師、京都府技師を経て大正9年に京都帝国大学助教授となり、建築史講座(当時は建築学科第三講座)を担当した。大正12年には教授に昇進し、昭和11年に退官するまで同講座を担当している。明治36年から、昭和22年に逝去するまでの間に、単行本33冊・論文213篇という厖大な業績を残している。また京大在任中は、欧米やエジプト、アジア各国の視察を行っており、紀行文や随筆も多く著している。

2. 瓦コレクションの概要

天沼博士の瓦コレクションは、日本各地で採集された古代〜近代の瓦以外に、朝鮮半島・中国で採集されたものが多く含まれている。この中には、博士自身が採集したものと個人的に寄贈を受けた瓦とがあり、その量は整理用のコンテナで約130箱にも及ぶ。この中でも、寺社の解体修理の際に屋根から降ろした完形の瓦がいくつか存在し、発掘では決して得られない資料を提供している。また、朝鮮半島資料も充実しており、特に統一新羅時代の軒瓦が多数を占める。統一新羅時代の軒瓦はバリエーションが非常に豊富なため、これまでのところ編年があまり進んでいない。したがって、この資料を整理することで瓦研究に新たな一石を投じると期待される。コレクションの一部は、過去に博士自身が『家蔵瓦譜』としてその一部を紹介しているが、資料の全貌を現代の研究レベルで整理すれば、さらに多くの知見が得られると考えられる。

天沼博士の瓦コレクションは、日本各地で採集された古代〜近代の瓦以外に、朝鮮半島・中国で採集されたものが多く含まれている。この中には、博士自身が採集したものと個人的に寄贈を受けた瓦とがあり、その量は整理用のコンテナで約130箱にも及ぶ。この中でも、寺社の解体修理の際に屋根から降ろした完形の瓦がいくつか存在し、発掘では決して得られない資料を提供している。また、朝鮮半島資料も充実しており、特に統一新羅時代の軒瓦が多数を占める。統一新羅時代の軒瓦はバリエーションが非常に豊富なため、これまでのところ編年があまり進んでいない。したがって、この資料を整理することで瓦研究に新たな一石を投じると期待される。コレクションの一部は、過去に博士自身が『家蔵瓦譜』としてその一部を紹介しているが、資料の全貌を現代の研究レベルで整理すれば、さらに多くの知見が得られると考えられる。

3. 整理作業の実際

整理作業は、1-瓦に付着したほこりや汚れの除去、2-写真撮影、3-実測・拓本、4-デジタルデータベースの作成、という流れで行っているが、実際の所2〜4の作業は併行して進行している。

整理作業は、1-瓦に付着したほこりや汚れの除去、2-写真撮影、3-実測・拓本、4-デジタルデータベースの作成、という流れで行っているが、実際の所2〜4の作業は併行して進行している。

写真撮影については一眼レフデジタルカメラ(NIKON D100)を使用し、最初の段階で資料のデジタル化を行うとともに、作業の簡略化を図っている。上がその写真で、基本的には撮影台を用いた俯観撮影である。室内で二方向からライティングを行い、瓦当面ばかりでなく、必要と思われる部位すべてを撮影している。

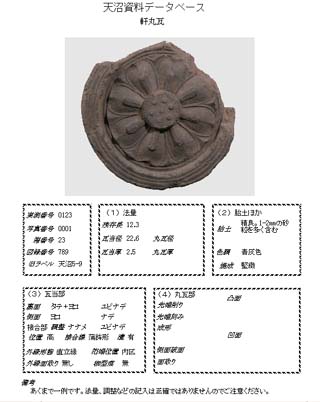

次に、この写真をPhotoshopで色調補正・トリミングし、背景を付ける。この段階で写真解像度も調整するが、図録作成の際にDTP入稿することも考慮に入れて、印刷できる最低限の解像度を保っている。このように加工した写真データと、実測・拓本によって得られて法量や製作技法のデータを加味して、データベースソフトに入力する。現在までのところ、ファイルメーカーを使用しており、その一例は右のようなものである。(右のデータは見本であり、実際の計測値とは異なるのでご注意ください)

以上のように、天沼資料については従来のような図録作成ばかりでなく、誰でも閲覧が可能なデータベースを作成することを試みている。こうすることによって、多くの研究者が簡単に資料を利用できるようになると考えられる。今後、この天沼資料を用いた研究が多く発表されるよう、有益かつ利便性の高いデータベースを作成したいものである。

3.今後の予定

第6回研究会を、以下の要領で実施予定。

- 日時

- 2003年10月14日(火) 18:30〜

- 場所

- 文学部旧陳列館1階 会議室

- 研究発表

- 西山良平氏 「安祥寺と刀祢」

京都大学大学院文学研究科 「グローバル化時代の多元的人文学の拠点形成」

王権とモニュメント研究会 ouken-hmn@bun.kyoto-u.ac.jp