| PaSTA TOP | ��| | �����o�[ | ������ē� | �Q�O�O�T�N�x�̌����� | Newsletter | COE TOP |

�����F12��23���i���j�ߌ�2:00�`5:00

���F���s��w�@�S���N���v��L�O�ف@��O��c��

�u���F

Mr. Bruce Jennings �iThe Hastings Center�j

�gCritical Terms in Public Health Ethics: Public Health, the Common Good, and Civic Virtue�h

In order to reduce disease and promote health, public health must be an agent of change-behavioral change among individuals and institutional change in societies. Existing patterns of behavior and institutions are embedded in structures of power and in discourses of legitimation. The requirements of normative justification are quite demanding in the arena of public health because changes of the magnitude required usually involve some form of state action-the creation of legal sanctions and enforcement, the creation of administrative structures, the investment and allocation of resources, and the mobilization of popular support.

During the life-time of modern public health in the industrialized west (roughly the past two centuries), the predominant framework of normative justification for state action has been provided by the tradition of philosophical liberalism. Within that broad stream there are several tributaries that have provided guidance and support to public health efforts. These include a form of natural rights contractarianism, utilitarianism, economic and civil libertarianism, and welfarist liberalism. Most recently one must add the international human rights framework, which, while certainly global in scope and meaning today, can be said to have its roots and inspiration in the liberal traditions of the political cultures of Western Europe and the North Atlantic. It is not surprising then that public health ethics should be framed largely in liberal terms.

The language of policy justification that liberalism offers public health is primarily a language of rights, liberties, obligations, and autonomy, on the contractarian and libertarian side; and a language of interests, utilities, preferences, and beneficence, on the utilitarian or welfarist side. Liberty limiting state actions are subject to a calculus of risk-benefit ratios, means-end rationality, and the balancing of individual rights of self-determination versus obligations of self-restraint. The autonomy and respect due to adult individuals is pitted against the prevention of harm to self and others and the maximization of net benefit across a population. These are not unimportant questions and the stakes of dealing with them intelligently, humanely, and prudently are high in terms of human freedom, security, and suffering.

Nonetheless, something important about public health and public health ethics is missing here. In this seminar I propose to explore the way public health ethics and practice are situated within the liberal tradition, and the limitations or blind spots that imposes on public health�fs moral discourse. The liberal framing of public health ethics, I argue, is useful up to a point, but ultimately too narrow to provide normative justification for-or adequate moral insight about-the kinds of social change public health must strive to bring about if it is to meet the ethical challenges posed by its mission in the area of health promotion and disease prevention.

The seminar will pose three topics for in-depth discussion: (1) Why does public health ethics need to go beyond liberalism and to incorporate some basic concepts historically associated with �gcivic republicanism�h? (2) How should the concept of civic virtue figure in public health ethics, and how should it be understood? And (3) what concepts of the �gpublic�h or the �gcommon good�h are available to public health ethics from the civic republican tradition, and which of them are most serviceable for public health ethics today?

�i��F ���J ��F �������i���s��w��w�@ ���w�����ȁj

�����F12��19���i���j�ߌ�2:00�`5:00

���F���s��w���w������4�KCOE������

���\�F

�ލ� �f ���� �i��B��w��w�@ ���w�����@�����Ȋw����j

�u���[�f�B���O�G�C�g�F�Ԑڌb�ɂ�荂�����̓��x�����ێ��ł���Љ�K�͂ɂ��āv

�Ԑڌb���́A�q�g�Љ�ɂ����ċ��͂��ێ������ŏd�v�ł���B���ݍ�p���鑊��͕p�ɂɓ���ւ���Ă��A�Љ�I�]�����������đ���̓K�ؐ���]�����A���͂��邩�ǂ����f����B�ǂ��]���̑���ɂ͋��͂��A�����]���̑���ɂ͋��͂��Ȃ��Ƃ��������ˑ��^�̍s�����L���錋�ʁA�������̓��x�����ێ��ł���B

�ǂ��^�����Ƃ����Љ�K�����ǂ̂悤�Ɍ��߂�A���̌��ʗ����s�����������ċ��͓I�ȎЉ��z����̂��낤���H

������l���邽�߂ɁA�ȉ��̃��f�����l�����B�e�����ŁA�v���C���[�͗ǂ��^�����̂Q�l�̕]�������B�܂��A�P����Ƀ����_���ɑI�����̑���ƈ�����̃Q�[�����s�Ȃ��A���肪����ւ��B���̂Ƃ����肨��ю������g�̕]���ɂ��ƂÂ��ċ��͂��邩�ǂ��������߂錈�ߕ��u�s���헪�v�͑S����16�ʂ肠��B�e�v���C���[�̕]���́u�]���_�C�i�~�b�N�X�v�ɂ��ƂÂ��ĕω�����B�]���_�C�i�~�b�N�X�Ƃ́A�s�ׁi���͂��͂��j�A�{�l�̕]���A����̕]���ɉ����Ď��̎��_�ł̕]�������߂���̂ŁA�Љ�K�͂�\���B�Q�[���͑�R�̃v���C���[���ώ@��������W�c���̂��ׂĂ̑��̃v���C���[�ɕ���B���͂̎��s����ѕ]���̕ɍۂ��āA��Ɍ�肪������B��ɔ͂��Ƃ�All-D�́A����ESS�ł���i�命�����߂�W�c�ł͑��̂��̂����K���x�������j�B���������̑��ɂ�ESS������A��荂�����̓��x���̈ێ����\�ɂȂ邱�Ƃ�����B

���ׂĂ̕]���_�C�i�~�b�N�X�̂��Ƃɂ�����ESS���ׂĂ���͓I�Ɍv�Z�����B�S����4096�ʂ�̉\���̒��ŁA�W�����́A���v�ƃR�X�g�Ƃ̔䗦���P�����킸��������AESS�ɂȂ�iAllD�Ȃǂ̐헪���N���ł��Ȃ��j�A�������łقڍō����x���̋��͂��ێ��ł���B�����u���[�f�B���O�G�C�g�v�͎��̐����������Ă���F[1]�݂��̊Ԃŋ��͂��ێ������A[2]���������̂͒����ɔF�����A���̌̂������������A�܂�������s�����̂͐����������B[3]���炪�~�X�����������Ƃ��͂����ɎӍ߂��A�������ɋ����Ă��炦��B�܂������̐��������Љ�K���́A���[�f�B���O�G�C�g�ȊO�ɂ͂Ȃ����Ƃ��킩��B

����Ƀ��[�f�B���O�G�C�g������ESS ������ESS�ɂ�����ێ�����鋦�̓��x���ɂ��Ă̐��w�I�ؖ��������B

���Ԃ������AESS�����łȂ����I�����ɂ��Ẳ�͌��ʂ������B��R�҂Ɋւ���]�����v���C���[�ԂňقȂ�\��������ƁA���͂������̐헪�̋����ɂ���Ď�������Ȃǂ̌��ʂ�����B

�i��F ���� �y�� �����i���s��w��w�@ ���w�����ȁj

�����F11��19���i�y�j�ߌ�1:00�`4:00

���F���s��w���w�� �V�قQ�K ��V�u�`��

�u���F

Professor John McDowell (University of Pittsburgh)

"Conceptual Capacities in Perception"

Our perceptually based beliefs are intelligible as manifestations of rationality. We can make sense of them by putting them in an explanatory nexus with perceptual experience. If someone has a perceptually based belief, she believes something because her experience reveals to her, or at least seems to reveal to her, that things are as she believes them to be. And that �gbecause�h introduces an explanation that depends on the idea of rationality in operation.

I think crediting our perceptual experience with this rational significance is a fundamental insight of empiricism. I have argued that in order to accommodate it, we need to conceive our perceptual experience as an actualization, in sensory consciousness, of conceptual capacities.

This conception of our perceptual experience bears a resemblance to Kant�fs conception of empirical intuitions. In the first Critique (especially clearly in the Transcendental Deduction), Kant conceives empirical intuitions as configurations in sensory receptivity that are categorially structured. For Kant, intuitions belong together with judgments in this respect: what makes their objective purport possible is that they have categorial unity. To put a Kantian thought in a contemporary idiom, the content of intuitions is of the same general kind as the content of judgments. And of course the content of judgments is conceptual.

This echo of Kant brings out a connection with the theme of creativity. Kant introduces the understanding, the seat of conceptual capacities, by contrasting it with the receptivity of sensibility. He describes the understanding as �gthe mind�fs power of producing representations from itself, the spontaneity of knowledge�h (A51/B75). Even more directly, he says that concepts are �gbased on the spontaneity of thought�h (A68/B93). So his conception of empirical intuitions links their objective purport, their serving to make objects immediately present to us, with a capacity he attributes to us for spontaneous self-determination in thought.

I shall come back to this. But first I am going to spend some time elaborating the conception of perceptual experience that credits this role to the spontaneous understanding. The main task is to explain the relevant idea of conceptual capacities. That will require first saying something about the idea of rationality. �����

�i��F �ɓ� �M�� �����i���s��w��w�@ ���w�����ȁj

�����F10��15���i�y�j�ߌ�2:00�`6:00

���F���s��w���w������4�KCOE������

���\�F

���n ��� ���� �i��ʑ�w ���{�w���j

�u�R�v���Ƃ��Ă̎����`�ԑf�v

�����_���̕W���I�Ӗ��_�Ƃ��Ẳ\���E�Ӗ��_�́A�����_���̑n�Ď҂ł���A. N.�v���C�A�[�̎��Ԙ_�I����Ƃ͂܂��������e��Ȃ����ݘ_��O�Ă���B�{���\�ł́AE.J.���E��P.���h�D���[��̋c�_���肪����ɂ��Ȃ���A�����ɂ����鎞���`�ԑf���A�����Z�q�Ƃ��Ăł͂Ȃ���ʉ����ꂽ���̃R�v���Ƃ��đ����邱�Ƃɂ��A�v���C�A�[�̎��Ԙ_�Ɛ�������悤�ȁA�������̌`�����ƈӖ��_��͍�����B

�|�� �� �� �i�Y�ƋZ�p���������� �V�X�e�����،����Z���^�[ �������j

�u�l���_���ƃ��f�������v

�l���_�����g���ď�ԑJ�ڌn�̐������L�q��������A���f�������Ƃ����Z�p���Љ��B

�܂��A�l���_���̍\���ƁA��ԑJ�ڌn�ɑ���Ӗ��_���������B

���ɁA���f�������� uppaal ���g�������f�������̎������s�Ȃ��B

���� ���F �� �i���s��w���w������ ���m�ے��j

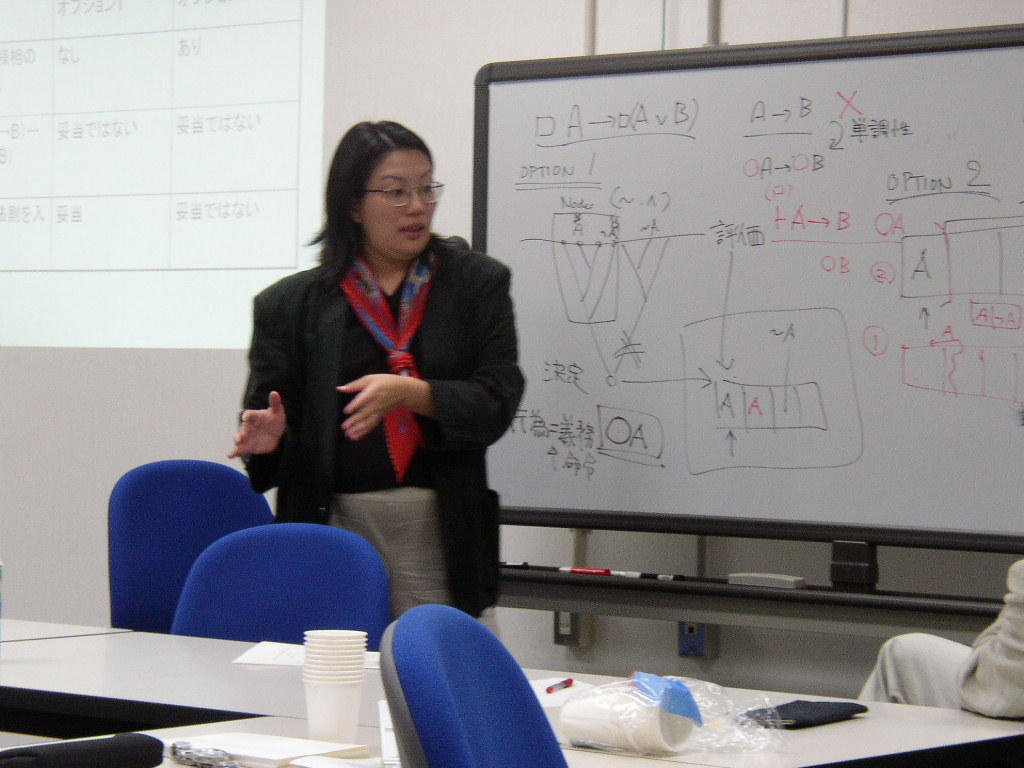

"Characterizations of the elementary modally definable in Extended Modal logics" (joint work with SATO Kentaro)

It is well known that '��p implies p' defines (or, corresponds to) reflexivity of the accessibility relations. However, with respect to the elementary (i.e., first-order definable) properties, there are undefinable properties in standard modal logics, e.g., irreflexivity, antisymmetry, etc. In this talk, we deal with the precise expressive power of extended modal logics that overcome some of the undefinable. First, we introduce an extended modal logic with irreflexive modality, whose semantics is based on the intersection of the accessibility relation and the inequality. Second, we review in a concise manner how the expressive power of modal logics has been characterized in terms of Kripke frames (Goldblatt and Thomason (1975)). Finally, we give Goldblatt-Thomason-style characterization of our extension from a modal model theoretic point of view.

Mr. Tadeusz Litak (Postdoctoral Fellow, JAIST)

"Discrete frames as semantics for modal and hybrid logic" (joint work with Balder ten Cate)

NOTE: this is a tentative abstract, both the title and the contents may be subject to change.

Discrete frames form a special class of general frames (i.e. relational structures with a distinguished family of admissible sets). The additional requirement is that all singletons are admissible. Discrete semantics generalizes broadly the Kripke semantics (and far more general completeness results are available), but it is still reasonably well-behaved and easier to deal with than the class of all general frames (it also means that incompleteness is not so uncommon, though). In fact, in our opinion it is the most satisfying generalization of Kripke semantics. We will show, e.g., that a modal logic has a conservative hybrid extension iff it is complete with respect to discrete frames. We also prove a variant of the Goldblatt-Thomason Theorem for discrete frames. It seems even more natural than its original form for Kripke frames.

�f�B�X�J�b�V�����i��F ���� �S�q ��

�����F9��24���i�y�j�25���i���j �ߌ�1:00���

�X���Q�S��(�y) 13�F00 �` 17�F30

���F ���s��w���v��L�O�� ��O��c��

���� �r�� �� (������w��w�����ȏ���)

�u�����_�v

���[�N�V���b�v

�u���O�q���̗ϗ��ɂ��Ẵ��[�N�V���b�v�v

�X���Q�T��(��) 13:00 �` 17:00

���F ���s��w���w���V�قP�K ���u�`��

���F ��b ���� (�����w����w��)

�u��d���ʐ��̃��^�ϗ��w�I�l�@�v

�o�� �N�v ������ (���s��w���w������)

�u�Տ�����̖₢ �\����חՏ������̗ϗ��ƕ��@�_�\�v

�����F9��17���i�y�j�ߌ�2:00�`5:30

���F���s��w���w������4�KCOE������

���\�F

�V�c ��� ������ �i�F�{�w����w �Љ���w���j

�u�Љ�̃P�A/�P�A�̎Љ�v

�������́u�P�A�v�Ƃ����c�݂����ꂱ��ƍl�������˂�Ƃ����c�݂����鎞�A�u�Љ�v�Ɓu�P�A�v��Βu�����Č��B

���̌����́u�Љ�v�ɂ���āu�P�A�v������Ă��邱�Ƃł�������A����ɂ�����u�P�A�v�ɂ��u�Љ�v�ւ�

����I�C���p�N�g�ł������肷��B�����A�u�P�A�v�́u�Љ�v�ƕʂɑ��݂�����̂ł��Ȃ���A�u�Љ�v���܂�

�u�P�A�v���O������K�肷����̂ł��Ȃ��B

�������͂��������₢�ɑ��Ăǂ̂悤�ɉ������邱�Ƃ��\�ł���̂��ɂ��āA�{�ł͂�������

��̓I�����ʂ��Ē��Ă��������B

��� �s�G �� �i��㋳���w ���u�t�j

�u�ꐫ�_�b�̏I���Ɍ��o�����P�A�ϗ��̉\��

�\�\�G���U�x�g��o�_���e�[���w�t�������̈��x�ɂ�����ꐫ�_�b�̏I���\�\�v

�i�[�X���ꐫ���ے�����Ƃ����v�����݂́A�Ō쌤���ɂ����Ă��͂�^�ʖڂɎ��グ����b��ł͂Ȃ��Ƃ��Ă��A��͂��ʓI�ɂ͍��[�����̂ŁA�Ō���H�ɂ����Ă��̂悤�Ȏv�����݂̌��ʂ��l���ɓ���Ă������Ƃ͍���Ƃ��d�v�ł��邾�낤�B���ہA�Ō���H�̂��鋳�ȏ��͂��̖`���ŁA�i�[�X�ɕꐫ���ے������鐢�Ԃ̎v�����݂ɂ��Ċo�傷��悤�A���̓ǎ�[�����̃i�[�X]�ɌĂт����Ă���B�Ƃ����̂��A�ꐫ���ے����Ă��邩�炱���A�i�[�X�͍D��������A����������B������ꐫ�������҂��銳�҂�����A���̓���ꂵ���������C�ɓ���Ȃ��Ƃ������҂�����̂ł���B

�������Ȃ���A�����ŁA���̓������Ԃ��ꐫ�̑��݂��^���͂��߂Ă���B��ꐫ��Ƃ����ꂪ���ς�炸���ʂɗp�����Â��Ă���Ƃ��Ă��A���̎��R�{���Ƃ��Ă̊܈ӂ͐����ƍ������ɂȂ��Ă��܂����̂ł���A���̉i���̕��Ր������Ƃ̃A�v���I���ȕs���������͂�^���ɂ͎���Ă��Ȃ��B�{�[���H���[�����w���̐�Le deuxième sexe�x(1949)�Ţ���ɐ��܂��̂ł͂Ȃ��A���ɂȂ�̂���Ƌ���ňȍ~�A�V�嗤�ŏ�������^��������オ��A�t���C�g�̌p���҂��������グ�Ă������炵���̊T�O�A�I�ŁA�}�]�q�X�g�ŁA�i���V�V�X�g�ȏ����Ƃ����v�����݂͂��̌��Ђ������͂��߂��B�����ĕꐫ�Ƃ̌��т��̋��R����\���A���̐_�b�Ɏ~�߂��h�����̂��G���U�x�g��o�_���e�[��(Elisabeth Badinter)�ł���B���̏�����w�t�������̈�L�famour en plus�x(1980)�͢�ꐫ�����{�\�łȂ���Ɛ錾���A�t�����X�ɑ�_���������N�������̂ł������B

�����́A�����ŁA�w�t�������̈��x�̘_�q�ɏ]���Ă��̓��I�_��������ɂ��A�o�_���e�[���ɂ��ꐫ�_�b��̂̃v���Z�X���Č����Ă݂����B�܂��A�ŏ��̃t�F�~�j�X�g��17���I�̍ˏ�(préscieuses)�ɓ��肵�A�ޏ�������������̎Љ�S�̂���ǂ�قnj����Ă����������悤�B���̂悤�ȎЉ�I�����̂������ŁA18���I�̏��N�w�҂����̓w�͂͂��Ƃ��Ƃ����A�ɋA�����̂ł������B���ɁA���̂悤�Ȍ����𐳓�������_�b�Ƃ��āA���\�[������R��������o���Ă���l�q�ɒ��ڂ���B����R��Ɋ�Â����������S�́A���̌�A19���I�ɂ͐��ʂ���ď@���̋����ƂȂ�A20���I�ɂ͂Ƃ��Ƃ��w��[���_���͊w]�ɂ܂łȂ����B

�o�_���e�[���̋c�_���������čČ�������A�����͑Q���i�[�X�̘b�ɖ߂��Ă���B�����́A�Ō�ɁA�ꐫ�_�b��������̎Љ�ɂ����āA���̕ꐫ������܂ŏے����Ă���[�ے�����悤�]�V�Ȃ�����Ă���]�i�[�X�ɔ����Ă���ԓx����ɂ��čl���Ă݂����B�Ƃ����̂��A���������S�����łɗ��������͂��߂Ă��邱�Ƃ��w�E����o�_���e�[���́A�Ō�ɓ���������₢���ƂĂ������[���B�ޏ��́A�Ō�A���̂悤�Ȑ������̃L�����Z�����q���̐S�̔���ɗ^����e���ɂ��Ė₢�����A���ǂ̂Ƃ���A���̓�����ۗ����Ă���B�������ɍ��̂Ȃ����e�Ɉ�Ă�ꂽ�q���͉ʂ����āA���_���͊w���\������悤�ɁA�S��a�ޔߎS�ȉ^���ɂ���̂��낤���A����Ƃ��A���X�g�t�@�l�X�̐_�b���������郆�[�g�s�A�̏Z�l[�A���h���W�i�X]�Ȃ̂��낤���B�v����ɁA���������S�̃h�O�}����̂�����A���̌�̎Љ�I�����̔z���ɂ��Ă͂܂��S���̔�����Ԃł���A�����炱���A���A�i�[�X�̎Љ�I�������邢�͎Љ�I�g���ɂ��čl��������D�̃`�����X�Ȃ̂ł���B

�|�� ���F �� �i���s�s���Ō�Z����w ���u�t�j

�u�P�A�̗ϗ��͒N���S���̂��v

����̔��\�ł́A�P�A�̗ϗ��Ƃ������̂�����Ƃ���A�N����������H����̂��ɂ��āA���Ƀt�����X�̓N�w�҃o�_���e�[���ƃA�����J�̎Љ�w�҃`�����u���X�̊w�����Љ�Ȃ���A�l���Ă݂����B�o�_���e�[���́A�P�A�̗ϗ��ɂ��Ăł͂Ȃ��A�W�F���_�[�̌`���ɂ��ė��j�I�ȍl�@���s���Ă���B�o�_���e�[���ɂ��A�u�ꐫ���v�Ƃ͖{�\�ł͂Ȃ��A��e�Ǝq���̓���I�Ȃӂꂠ���̒��ň�܂�鈤��ł���B���l�ɁA�P�A�̘_���������ƁA���`�̗ϗ����j���ƊW�t�����Ă��邱�Ƃ��A�����ƒj�������j�I�ɂ��ꂼ��̃W�F���_�[�ɓ��L�ȓ����ɂ��������Đ����Ă������Ƃɂ�邾�낤�B�܂�A�j�����ꂼ��̖������A�����̗ϗ��Ԃ̏Փ˂�ł���B�`�����u���X�́A�a�@�ł̃t�B�[���h���[�N�ɂ���āA�P�A�̒S����Ƃ��Ċ��҂���Ă���i�[�X�̎����`���Ă���B�ނɂ��A�i�[�X�����ʂ���悤�ȗϗ��I�W�����}�́A�l�̐S�̒��ŋN����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�a�@�ł̈قȂ�E��Ԃ̐����I�Փ˂ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ���B�����ł��A�ϗ��I�ȏՓ˂́A���܂��܂Ȗ����̊ԂŋN����B���̂悤�ȗϗ��I�Η����z���ăP�A�̗ϗ������H���邽�߂ɁA�P�A�̗ϗ��̎�̂͌l�ł͂Ȃ��A���Ƃ��Εa�@�̑g�D�S�̂łȂ���Ȃ�Ȃ����낤�B

�����F7��21���i�j�ߌ�2:00���

���F���s��w���w������4�KCOE������

��|�����F

�_�� �鎟 �� �i���s��w��w�@���w������ COE�������j

�u�w���o��ʂ����K�͂Ǝw�߁x�Ƃ������ݒ�ɂ��āv

���\�F

���� ���V ���� �i�_�ˊw�@��w �l���w�� / ����F�w���o�V���{���̐S���w�x�u���[���o��, 2003 �Ȃǁj

�u���o�V���{����p�����R�~���j�P�[�V�����V�X�e���ƋK�ͥ�w�߂̖��v

���݁A���퐶���ʼn�������ɂ��R�~���j�P�[�V�����ɍ���������l�����̂��߂ɁA���܂��܂ȕ⏕��փR�~���j�P�[�V������i�iAugmentative and Alternative Communication; AAC�j�����p����Ă���B���̂Ȃ��ŁAPIC�iPictogram Ideogram Communication�j�́A�m�I��Q��g�̏�Q�����l���������ɁAS. C. Maharaj�ɂ����1980�N�ɃJ�i�_�ŊJ�����ꂽ�R�~���j�P�[�V�����V�X�e���ł���A���E��\���J���ŗp�����Ă���B�������̌����O���[�v�i���{PIC������j�́A���̃V�X�e���̓��{�ł̗��p�Ɍ����āA�w���}�j���A���̖|��APIC�V���{���̉����E����E�]���A�w������⊈�p���@�̎��H�ȂǁA���_�I�l�@�Ǝ��ؓI�����̗�����ςݏd�˂Ă����B�܂��APIC�̉��p�\���ɒ��ڂ��āA���ۉ��A����A���x��Ƃ���������Љ������Â��邢�����̎Љ�ω��Ɋ֘A����PIC�̊��p���@�̔��W�ɂ��Č������Ă����B����̔��\�ł́A�܂��ŏ��ɁA���o�V���{����p�����R�~���j�P�[�V�����Ɋւ���S�ʓI�Љ���s���APIC�̋N���Ɣw�i�APIC�̊J���A���{�ւ�PIC�̓����A���{��PIC�̌����ƊJ���A���{��PIC�̕��y�Ɣ��W�Ƃ��������_����PIC�̉�����s�����B���ɁA�ΐl�R�~���j�P�[�V�����̗v�f�E�����Ƃ��āA�@�Ăт����E�������E�ӎ��E�ԗ�A�A�L�q�E�q�A�B�^��A�C���߁E�w���E�U���E��āE�v���E��]�E�˗��A�D�֎~�E���E�K�́A�̂T�����グ�A���ꂼ��PIC�ɂ����Ăǂ̂悤�ɕ\�����꓾�邩�ɂ��Č��������B����ɁA��Ƃ��Č����Q�������[�U�ɂ���w)��u�ĉ�������ɑ���R�~���j�P�[�V�����c�[���i���邢�́A��������̊w�K�ɖ𗧂c�[���j�Ƃ���PIC���p������ꍇ�ƁA��Q�������Ȃ���ʃ��[�U�ɂ����Č���I�R�~���j�P�[�V�������x������ړI��PIC���p������ꍇ�ƂŁA�������̓_�œ����I�ȈႢ�����邱�Ƃ��w�E�����B

�T�� �L�F �� �i���w�@��w COE��C������ / ����F�H�R�Ȃ݁E�T��L�F�w��b�ł������\�\�낤�҂̌����� ���҂̃z���l�x�~�l�����@���[, 2004�j

�u��b����ɂ�����K�͂Ǝw�߁v

�@�{���\�ł́A�낤�҂��b����b����ɂ�����K�́^�w�߂̖������グ��B���̓A�t���J�̂낤�҃R�~���j�e�B�`���j�ȂǂɊւ��镶���l�ފw�I���������Ă���A�K�͂�w�߂Ɋւ����ɂ��ẮA�ق�̘b��ɂƂǂ܂��Ă��܂����Ƃ��������������������B

�@��b����i��b�j�́A���̕������Ȃ��l�X�̏W�܂�̒��Ō`�����ꂽ���o�I�ȏ����R����̑��̂ł���B��b�͋�ۓI�Ȑg�Ԃ�ł͂Ȃ��A�ŗL�̕��@�����������̑̌n�ŁA�������n��ɂ���ĈقȂ鏔����ł���B��b�͎���̕\���p�������o�I����Ȃ̂ŁA���������������p���Ȃ����Ƃ������ł���B

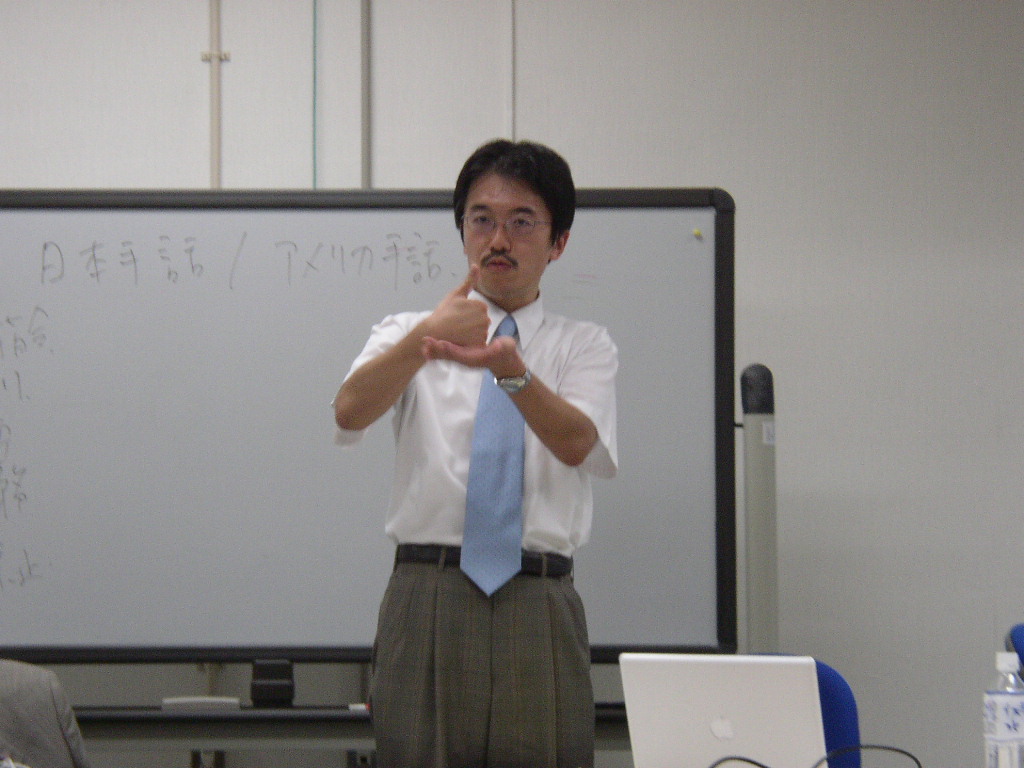

�@�͂��߂ɁA��b����ɂ�����u���߁v�u�֎~�v�ȂǁA�K�́^�w�߂Ɋւ��\���̓������T�ς���i������̋K�́^�w�߁j�B���{��b�ƃA�����J��b�̌�b�̂����u���߁v�u�K�v�v�u�`���v�u�K���v�u�֎~�v�Ȃǂ̒P�������ƁA(1) �肪�g�̂ɐڐG�����舳�������肷��A(2) �w�̐悪����̕����ɓ����A�Ȃǂ̋��ʂ̓������������������̃O���[�v��������B����̜��Ӑ��Ƃ����ϓ_����A��b����w�ł͂ӂ���b�P��̐g�̐���ꌹ��F�����Ȃ����ƂɂȂ��Ă��邪�A���炩�ȗގ��_��������ꍇ�A���ՓI�Ȑg�̐����ւ���Ă���\�����l���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B�܂��A��v��������w�v�f�i���������b������L�̕��@�j�Ɋւ�閽�߁E�֎~�̗�ł��A����̋�ԓI�Ȉʒu���K�͓I�\���̗v�f�Ƃ��Ċ܂܂�Ă���l�q�����邱�Ƃ��ł���B

�@���ŁA�낤�҂̉�b�ɂ�����}�i�[�ȂǁA��b�̉�b���ꎩ�̂𐬗�������O��Ƃ��Ă̋K�́^�w�߂Ɋւ�镶���v�f��Ꭶ����i����O�̋K�́^�w�߁j�B��b�b�҂ǂ������b�����́A����̖ڂ����Ęb���Ƃ����}�i�[������B��b���ɖڂ����炵����A�Ӑ}�I�ɉ�b���Ւf�����葊����y�������肷��ԓx���Ǝ���Ă��܂��B���Ƃ��ΐV�����̑��z���Ɏ�b�Řb���Ƃ��������邪�A����́u�K���X�z���ɘb���ł���v�Ƃ������R�邾���łȂ��A�u�ڂ���������Ō�A��b���瓦�����Ȃ��v�Ƃ����������邱�Ƃł�����B���f�����̌��������ɒm�l���������������l���B�ڂ��������u�Ԃ��牓�����ł̉�b�ꂪ��������i���Ă��܂��j���߁A��������ׂ��łȂ��Ƃ����K�͂��K�p�����B���̑��A��b�b�҂����͂̐l�ڂ��ӎ����Ęb������ς��邱�Ƃ����邪�A���肪�낤�ҁi��b��������l�����j�̏ꍇ�ƒ��ҁi��b��������Ȃ��l�����j�̏ꍇ�ƂŔz���̂��������قȂ��Ă���B

�@�ȏ���܂Ƃ߂�ƁA��b����͜��Ӑ����܂ޑ̌n�ł��邽�߁A�����āu���ĕ�����₷���g�̕\���v�ł͂Ȃ��B�������A�������̗Ⴉ��l����ƁA���ՓI�ȋK�͂̎��o�I�\����v�f�Ƃ��Ċ܂ޏ�����Ȃ̂�������Ȃ��B����A�낤�҂̕����ɖ��ߍ��܂ꂽ�K�͂Ƃ��ẮA���o�I������L�̉�b��ɂ܂��K�͂̂ق��A����I�}�C�m���e�B�Ƃ����낤�҂̎Љ�I����Ɋւ��K�͂�����B�낤�҂ɂ�����ϗ��͎Љ�I�Ɛ藣���Ę_�����Ȃ����߁A�����ɂ͐l�ފw�E�Љ�w���ւ�肤����Q������Ǝv����B

�f�B�X�J�b�V�������F

�쑽 �瑐 ������ �i����w �������w�� / ����F�w�C���^�[�l�b�g�̎v�z�j�x�y��, 2003�j

�����F6��25���i�y�j�ߌ�2:00-7:00

���F���s��w���w������4�KCOE������

���\�F

����z�� ������ �i��s��w������w�@ �l���Ȋw�����ȁj

�u�t���[�Q��Sinn�ƃ��b�Z����Denoting Function�\�\ �L�q���_�̈Ӌ`�ɂ��� �\�\�v

�{���\�ł́A���1903�N����1905�N�܂ł̑��e���肩����ɂ��āA���̂ӂ��̖₢�ɂ��čl���Ă݂����Ǝv���܂��B

(1) �L�q�̗��_�͑��`�I�ɂ͉p��̊m��L�q�̎�舵���Ɋւ�����̂ł���A���Ȃ��Ƃ��\�ʏ�́A�uthe�v�Ŏn�܂�P����������ǂ��Ӗ��_�I�ɏ������ׂ�����_���Ă���ɂ����Ȃ��B�������A�Ȃ�����قǕ��ՓI�Ƃ������Ȃ��\���̕�

�͂��A���b�Z���ɂƂ��đ傫�ȓN�w�I�d�v�������������̂��B

(2) ���b�Z���́A�L�q�̗��_���t���[�Q�̈Ӌ`�ƈӖ��̋�ʂ�u����������̂ł���ƍl���Ă����B�������A�L�q�̗��_���̂͊O���I�_���͈͓̔��Œ莮���\�ł���A�L�q�̗��_���̗p���邱�ƂƁA�Ӌ`�ƈӖ��̋�ʂ������i���邢

�͋��ۂ���j���Ƃ͈ꌩ�Ɨ��ł���悤�Ɏv����B�ł́A�t���[�Q�̋�ʂƃ��b�Z���̗��_�͂ǂ̂悤�ɊW����̂��B

�v�ؓc���� �� �i���s��w��w�@ ���w������OD�j

�u�L�q�̗��_�ƃ^�C�v���_�Ƃ̊W�ɂ��āv

�@���b�Z���͔ӔN�C�ނ́u�L�q�̗��_�v���C�W���_��_���w�ɂ����ē�����������Ă�����X�̃p���h�N�X����������[���ɂȂ����Əq�����Ă���D�������Ȃ����ʓI�ɂ́C�L�q�̗��_�͕\����denoting phrases�Ɋւ��鍢����������邱�Ƃ�ڎw���Ă��Ă�ꂽ���_�Ƃ��ė�������Ă��邵�C�����C�L�q�̗��_���W�J���ꂽ1905�N�̘_���u�\���ɂ���On Denoting�v�ɂ͏W���_�I�E�_���I�p���h�N�X�ɂ��Ă̌��y�͂Ȃ��D����ł́C�L�q�̗��_�̓p���h�N�X�̉����Ƃǂ̂悤�Ɋւ���Ă���̂��낤���H

�@���b�Z�����p���h�N�X���������邽�߂ɍŏI�I�ɍ̗p�����̂́C�u����^�C�v���_�v�Ƃ������_�ł������D�����Ŗ{���\�ł͕���^�C�v���_�ƋL�q�̗��_�Ƃ̊W���l�@���邱�Ƃŏ�̋^��ɑ��铚����T�낤�Ǝv���D

�@����^�C�v���_�́u���z�����v����������_���̌n���\�z���邱�Ƃ�ڎw���čl�Ă��ꂽ���_�ł���D���̌����́u����W�܂�̑S�̂Ɍ��y���邱�Ƃɂ���Ē�`�����Ώۂ́C���̏W�܂�̐����ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������Ƃ��q�ׂĂ���D���̂悤�ɁC����W�܂�̑S�̂Ɍ��y���邱�Ƃł��̏W�܂�̐������`���邱�Ƃ��u��q��I��`impredicative definition�v�Ƃ����D���z�����́C���������̓|�A���J�����C�J���g�[����t���[�Q�̑̌n�ŋ�����Ă�����q��I��`���p���h�N�X�̌����ɂȂ��Ă���ƍl���C���̂悤�Ȓ�`�̋֎~��������ƂɗR�����Ă���D�������Ȃ���C���z�����͒P�Ƀp���h�N�X���ւ���Ƃ����ړI��������ł͂Ȃ��C���w�I�ΏۂɊւ���\����`�I�Ȍ����ɂ��K�����̂ł���D

�@���b�Z��������^�C�v���_���̗p�����w�i�ɂ́C���̂Ƃ��낱�̍\����`�I�ȑ��ݘ_�ƃ��b�Z������т��Ď��������Ă����Ӗ��_�I����������C�����Ă��̑��ݘ_�́C�L�q�̗��_�ƁC�����Ӗ��_�I��������̋A���ł���C�Ƃ����̂��{���\�̎咣�ł���D

�O�Y�r�F ���� �i�a�m���q��w �l���w���j

�u���b�Z����Noise Claim�ɂ��āv

���b�Z���̋L�q���_�́A�^���l�M���b�v��v�������ɔ݂̖����������A��������r������������Ƃ����_�ŁA�Q�l�_���̉\�����g�債�����u���ƍl������B

�@�����A�^�C�v���_�ɂ́A��Q�l�I�Ȑ��i������B���ƍ��̃^�C�v�������Ă��Ȃ��ƁA�����Ȃ镶���A�U�ł���Ȃ����Ӗ��ȃm�C�Y�ɂ����Ȃ��̂��B�������{���A���ݕ��ł�����ׂāA�����_�c�̈�ɓ��肤��̂��_���w�̌��O�������͂����i�������ύ��̌����j�B

�@�U�Ȃ镶�u���������ʁv�́A�u�������l�ԂȂ�A���ʁv�Ƃ����A�^�ƂȂ�B�ύ��̐������Ώی���Ɉڂ��ꂽ���Ƃɂ��A���^����ł̕ύ������͕s�v�ɂȂ邩�炾�B���l�ɁA�^�C�v�����i�L�Ӗ����͈̔́j�������āA�u�������A�^�C�v�I�ɓK�i�Ȃ�A�l�ԂȂ�Ύ��ʁv�Ƃ���A�ύ������̓P�p�������ł������Ɋ�������B

�@���������b�Z���́A���̂悤�ȑΏی���͍\���ł��Ȃ��Əq�ׂ�B�u���͐l�ԂȂ�Ύ��ʁv�����Ӗ��Ȃ�A�u���̓^�C�v�I�ɓK�i�Ȃ�v��t�������S�̂��ˑR���Ӗ��Ȃ̂ŁA�L�Ӗ����͈̖̔͂������ɂ͕K�����s����Ƃ����̂��B

�@�������b�Z���͂������q�ׂĂ���B���Ӗ��ȕ��o�Ɓu�o�͐^�ł���v�ꎋ���Ă͂����Ȃ��A�Ȃ��Ȃ��҂͋U�����炾�A�ƁB���邢�́A������N���X�̃N���X�́A�^�C�v�����肵�čl����A���ꎩ�g�̃����o�[�ł͂Ȃ��A�ƁB�������^�C�v���_�ɂ��A�^�C�v�����肵�悤�����܂����A�u�r���r�v�͋U�ł͂Ȃ����Ӗ��������͂����낤�B

�@�ύ��̒l�����i�ɓ���^�C�v�ɐ�������^�C�v���_��������邽�߂̃��^����i���팾��j�ł́A�^�C�v���z�����������ύ����F�߂�ꂴ������Ȃ��B���^���ꂪ�����ΑΏی���ɓ��荞�ޏu�Ԃ����邽�߁A���b�Z���̘_�q�̐��m�ȗ���������Ȃ��Ă���B����́A���b�Z���N�w���l�H����N�w�ł��邱�Ƃ��炭��A�h���I�ȋA�����B

�@���̂��сA���b�Z���N�w�̉�����̎��M��ʂ��āA����I���ݘ_�Ƃَ͈��ȑ��w���E�_����팾��œ`���邱�Ƃ��������A���̍����Ǒ̌��������́A�������ύ����߂��鑊�����鏔���������b�Z���̃e�N�X�g������p���A�����I���߂̉\����₢����������ł���B

�˓c�R�a�v ���� �i���É���w��w�@ ���Ȋw�����ȁj

�u�~�b�V���O�����N�Ƃ��Ă̒u���������_�v

���b�Z���̐��w�̓N�w��S�̂Ƃ��ė������邽�߂ɂ́A�ނ�1905�N����07�N�ɂ����ēW�J���Ă����u���������_�isubstitutional theory�j���d�v�ł���Ƃ������Ƃ͂��łɎw�E����Ă����B�������A�����ɂ͂Q�̓䂪����B�ނ̓N�w�I����ƍł��������Ă����͂��̒u���������_ �͂Ȃ��̂Ă��Ă��܂����̂��Ƃ������ƂƁAPrincipia Mathematica�͈ꌩ�A�u���������_���璘������ނ��Ă���悤�Ɏv����Ƃ����_�ł���B�ߔN�A��e��������A�����̂Q�̖₢�ɓ������^��������B���̏��T�ς��R�����g����B

�����F5��14���i�y�j�ߌ�2:00-5:00

���F���s��w���w������4�KCOE������

�k���Y��Y ���i���s��w��w�@���w������ ���C���j

�u�ʎq�͊w�ɂ����鎿�_�ɂ��āv

�Ȋw�N�w�ɂ����ċc�_����Ă�����̂ЂƂɁA��X�����ڊϑ��ł��Ȃ��Ώۂ��Ȋw���_�͋L�q���Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���̂��ǂ����Ƃ�����肪����B

�Ȋw���_�͂��̂悤�ȑΏۂ��L�q���Ă���Ƃ�������͉Ȋw�I���ݘ_�Ƃ���B

�����Ȋw�I���ݘ_�̗�����咣����Ȃ�A���̗��ꂪ�Ó��ł���Ƃ������Ƃ�_����Ɠ����ɁA�Ȋw���_�ɂ���ċL�q�����ΏۂƂ͂����Ȃ���̂ł��邩���q�ׂ�K�v�����邾�낤�B

�Ⴆ�A�ÓT�͊w�ł́A�ϑ��Ƃ͓Ɨ��ɏ�Ɉʒu�Ɖ^���ʂ��m�肵�����_�Ƃ������ݑ���

�^������B

�{���\�ł́A�Ȋw�I���ݘ_�̗���ɗ�������ŁA�ʎq�͊w�̂��ƂŁA�ϑ��Ƃ͓Ɨ��ɏ�Ɉʒu���m�肵�����_�Ƃ������ݑ������B�������A�^���ʂ͍l���ɓ���Ȃ��B

�Ō�ɁA���̉��߂̖��_���q�ׂ�B

����S�q ���i��t��w���w�� ���u�t�j

�u�`���_���̃p���h�N�X�čl�v

�`���_���̃p���h�N�X�́A�l���_�����`���T�O�ɓK�p���悤�Ƃ����ꍇ�Ɍ�����N

�w�I�c�_�ł̊T�O�p��̘_���I�����ƑΉ�����l�����Z�q�Ƃ̌`���I�����Ƃ̘�����

�ۂł���B�͂��ߕW���`���_���ł��܂��܂̃p���h�N�X���w�E����A���ɒP��������

�ꍇ�ɂ̓p���h�N�X������ł��Ȃ����Ƃ������ꂽ���߁A�N�w�I�Ɋ�b������P

���l���_���̌n�����߂��邱�ƂƂȂ����B���̔w�i�̉���1990�N�ォ��x���i�b�v

�炪STIT�s�ט_�����J�����A�����̃p���h�N�X������ł��邱�Ƃ������ꂽ�B

���_�ł͂���ɉ��p�͈͂��g�債���ꍇ���l����B�܂��A���������u�`���͔\�͂���

�ӂ���v��lj�����ƁASTIT�s�ט_���ł̓p���h�N�X���Ĕ����邱�Ƃ��w�E����B��

�̏�ŁA��ֈĂƂ��ĕ�����̗l���_�����`���l���Ƃ��ĉ��߂��邱�Ƃ��Ă���B

�Ȃ��A�������̏����o�[�W�����͊ݓc�������Ƃ̋��������ɂ��ƂÂ��B

�����F4��23���i�y�j�ߌ�2:00-5:00

���F���s��w���w������4�KCOE������

Dr. Gerald Cipriani (Research Fellow in the Department of Aesthetics & Art History of Kyoto University)

'Creativity, Technology and Self-awakening toward the Other'

One of the most curious cultural mutations that technology has induced in the Western world relates to perception. Using satellites, the internet, and word processors has certainly enabled us to grasp configurations at an unprecedented speed, but at the same time it has unearthed the substance of the message to be perceived. From this ensue profound ethical alterations in the way one relates to the other. There is less and less place to take for what is shared between the messenger and the receiver. To put it differently and as many so-called postmodern theorists would have it, the causality characterising such a relationship with its corresponding spatio-temporality has been short-circuited. Indeed, remaining attentive to a community�fs self-expression, to what is represented, or to the person speaking has become increasingly difficult, if not anachronistic. The systematisation and sophistication of the order of techne, regardless to its causes and motivations, have intensified the phenomena of differing repetitions, begetting thus modes of perception that confine cultural configurations to what might be called a careless formalism of the here and now. The formal reiterations of the Eiffel Tower in Las Vegas, that of Beethoven�fs Ninth Symphony for an advertisement, or of celebrities across media, are all contributing to the virtualisation of the world that henceforth becomes groundless and a-historical.

This paper will therefore attempt to work out whether the ethical conditions brought by technology are nowadays inexorably leading the individual to self-centered perceptual passivity, or whether creative self-awakening toward the other remains a concrete possibility -- a notion that runs through the works of French Christian Socratic philosopher Gabriel Marcel in the name of �ecreative fidelity�f (fidélité créatrice), and of Nishida Kitarô and his idea of �eself-awakening�f (���o).

���݂̌�����ɂ��Ă��u������ē��v�̃y�[�W���䗗�������B