- HOME

- 現代史学専修ホームページ

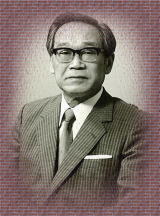

- 追悼 今津晃先生

追悼 今津晃先生

今津晃先生(1917-2003)の逝去を悼む

京都大学文学部教授

紀平英作

今津晃京都大学名誉教授が6月18日午前3時28分、京都市西京区桂病院において逝去された。享年86であった。通夜・告別式は長男今津弘を喪主として京都市東山区において行われた。

教授は、大正6年(1917)、静岡県浜名郡鷲津町に生まれられた。静岡県立見付中学校を卒業された後、旧制第三高等学校に進まれ、昭和13年(1938)、京都帝国大学文学部に入学された。日中戦争開始の翌年という入学年が示すとおり、教授の青年時代は激動のただ中であったといってよい。その3年後に起こった真珠湾攻撃による日米開戦は、教授ら昭和13年入学生の卒業年度にあたった。開戦のため在学年限が短縮となり、本来であれば昭和17年3月であった教授らの卒業式は、繰り上げ卒業として開戦から三週間後の昭和16年12月28日に行われた。そのまま、学窓を離れた人も多かったのであろう。幸い、教授は翌17年3月、帝国大学文学部副手に嘱託され、第二次世界大戦のただ中に研究活動を継続する僥倖に恵まれ、学問の道に進まれた。

その後の職歴について簡単に記そう。昭和25年、新制大学発足間もない時期に大阪大学文学部助教授に就任された教授は、同34年(1959)、大阪大学から京都大学文学部助教授に配置換えとなり、その後、昭和42年2月文学部教授に昇任された。以後、十四年間にわたって現代史学講座主任教授を務められ後、同56年、京都大学を停年により退官された。その間、昭和50年4月から二年間弱、京都大学評議員の任にあたられ、同52年1月から翌53年1月までは、京都大学文学部長兼文学研究科長の要職を務められた。

教授の謦咳に接せられた人びとも多いであろう。謹んで哀悼の意を記すとともに、ここに、ささやかな追悼の一文を奏するものである。

教授は我が国におけるアメリカ合衆国史研究の開拓者として、長く斯界において指導的立場にあられた。とくに昭和35年(1960)に上梓された代表作『アメリカ革命史序説』(法律文化社)は、故メリル・ジェンセン教授を筆頭とする独立革命史研究を渉猟、博引された、その時点での我が国アメリカ史研究を国際的水準にまで引き上げた記念碑的労作であった。「内部革命論」という新見地を提示したこと、さらには近年の社会史研究の先駆けともなる一三植民地社会の研究に先鞭を付けた点など、同書が学説史上に持つ意義も大きい。ちなみに教授の生涯を通観するとき、五〇代前半までの前半生の仕事は、以後の『アメリカ独立革命』(至誠堂、1967)、その九年後の『アメリカ独立の光と翳』(清水書院)などアメリカ独立革命史研究に集中したものであった。いずれも、みずみずしい文体によって綴られ、我が国独立革命史研究の基盤を築いた業績である。

他方、昭和48年(1973)、教授はいま一つの大著『概説現代史』を上梓され、同書は昭和59年(1984)改訂増補された。このお仕事は、教授の五〇代に入っての研鑽を集大成した、新たな分野の金字塔というべきものであった。その経緯についても一言すべきであろう。

今津教授は、上述の通り昭和41年(1966)、京都大学教授に昇任されたが、ご担当となった講座は、当時日本の国立大学中唯一のものとして京都大学文学部に新設された「現代史講座」(翌昭和42年、「現代史学講座」に改称)であった。新設講座のいずれもがそうであるように、草創期の現代史学講座は、まさに櫂一つで大海にこぎ出した小舟にも似ていた。教授の双肩に講座の将来のすべてがかかっていたと言って、過言でなかった。そればかりか、現代史学という学問自体が、一講座という狭い枠で研究するにはあまりに膨大で困難な学問領域であった。国民国家の枠を越えていかに世界史を構想するか。多元的かつ相互関連を持つ複雑な二〇世紀世界の歴史的態様を、国家の枠にとらわれず政治社会的、さらには社会史的に分析するという、おそらく今日でも依然困難な課題は、1960年代においてはいっそう困難な課題であったからである。

そうした講座の初代教授として、教授は就任後、アメリカ独立革命史研究から二〇世紀現代史研究に重点を移したが、その集約点が原稿用紙1400枚に及ぶ大著『概説現代史』およびそれを補った一〇年後の『概説現代史』(改訂増補版)であった。現代世界史の体系的通史としてばかりか、事柄の細部をいささかもゆるがせにしない精緻さにおいて、今日なお、二〇世紀世界史叙述を目指す後学のものにとって容易に越えがたい高峰の一つをなす仕事である。

以上、二つの主要業績に加えて教授は、近代市民社会のあり様とくに合衆国における自由のあり方にも深い関心を寄せ、その観点から後半生、合衆国憲法の歴史的意義また連邦制の展開にも鋭利な歴史的分析を試みられた。編著『第一次大戦下のアメリカ―市民的自由の危機』(柳原書店、1981)および共編著『市民的自由の探求―両大戦間のアメリカ』(世界思想社、1985)がその成果であった。教授の絶筆となった「アメリカ連邦権力と人種問題」(『史林』第75巻4号、1993)も二〇世紀国民国家における人種関係の変容を問う論文であり、市民社会における人権と自由に寄せる思いが、第二次世界大戦前からアメリカ史研究・現代史研究を志された先生にとって、生涯を通じて研究を牽引した内発力であったことを示している。

研究者としての業績に加えて、教育者としての教授のお仕事にもぜひ触れておくべきであろう。教授は昭和23年、青年研究者として赴任された同志社大学時代から始まり、その後の大阪大学、京都大学、さらには停年退官後も九年に亘り教授を務められた京都女子大学時代を含めて、実に四一年の長きにおよぶ教員生活を通し多数の人材を教育界、実業界、学界に送り出されてきた。豊かな学識と経験、さらには竹を割ったようなすがすがしいお人柄が、先生の周りに常に人の輪を絶やさなかったゆえんである。お酒好きであり、また豪放磊落であった反面、教授はまさに繊細といってよいほどに細やかな気配りを絶やさないお人柄であった。教授の温かい人柄にふれて、実に多くの学生が人生のなんたるかを学び、自らの進路を見出すことができたことを、とくに明記したい。先生の情熱と慈愛に心から感謝するばかりである。

教授の情熱に満ちたあの奥深い眼差しを心に刻みつつ、ご冥福を心からお祈りするしだいである。

2003年7月14日