| トップ | 内容紹介 | 研究班一覧 | 成果報告 | シンポジウム記録 | 来訪者 | 学位取得者 | おしらせ |

| 目次 | << | 基調講演 | シンポジウム1 | シンポジウム2 | シンポジウム3 | シンポジウム4 | 討議 |

| 国際シンポジウム「「自然という文化」の射程」 | |||||||

岩城 最初に5分足らず音楽を聴いていただきたいと思います。ハンドアウトの一番最初のところに野村仁の「`birds' score」というCDの内容が書かれております。このCDの4番目の《Song of Quack》という4分48秒の短い曲でありますけれども、これをまずお聴きいただいてからお話をしたいと思います(注1)。

| 【Song of Quack】 [RealAudio] [mp3 (mono, 2MB)] [mp3 (stereo, 4.5MB)] |

それでは、お話のほうに入らせていただきます。

自然と文化の関係、これによってどういうことが語れるのかということが、このシンポジウムでの差し当たりのテーマだと思われます。ところが、自然と文化というこの二つの関係は複雑でありまして、簡単に二つの世界を分けることはできないわけで、この点に関しましては、これまでのご報告の皆様方から同じようなことがお話としてあったと思います。しかし、なお自然と文化を主題にしたシンポジウムがどうしてこういう形で開かれるのかということに関しては、どう考えればいいのかということになります。今日は、このことにつきまして、私自身、恐らく結論としては、自然と文化という概念を使ってものを語ること自体が既にうまくいかないのではないかというのが一つの考えとしてありまして、この点をお話しすることになると思いますが、特に日本の現代美術の作家によってつくられた作品に触れながら今の問題について多少考えていきたいと思っております。

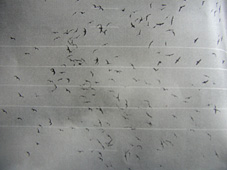

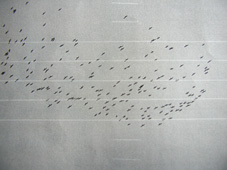

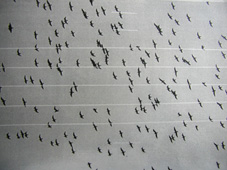

今聴いていただきましたのは、日本の現代芸術家の一人であります野村仁の作品「`birds' score」というCDに収められた曲です。このCDには、ハンドアウトにありますように、四曲収められておりまして、これらの曲はすべて渡り鳥、今映っておりますけれども、これはユリカモメでございますが、ユリカモメやカモの写真を楽譜に置き換えたものであります(図1)。

|

| 図1 |

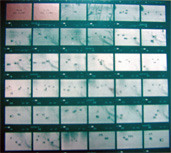

これらの渡り鳥は冬になりますと、シベリアの遠いところから海を渡って日本にやってまいります。伊丹にあります昆陽池もそのような鳥たちが集まってくる餌場になっておりまして、野村はそこに行きまして鳥たちを撮影することから仕事を始めています。最初の曲は1987年、大震災でこの池も大分被害をうけたということですけれども、その前でございます。3月15日の夕刻に、神戸の山のほうにねぐらがあって、そちらに戻るために羽音を立てて一斉に飛び立つユリカモメの大群を、30分足らずの間に、五線譜をあらかじめ34コマのフィルムに撮って、それを巻き戻した上で、鳥たちの写真を撮るということを行っております。ついでにそれをコンピュータに読み込んで楽譜に直して、そしてコンピュータソフトから楽器を選択することで音楽として実現されましたのがCDであります。

|

|

|

| 図2 | 図3 | 図4 |

|

|

|

| 図5 | 図6 | 図7 |

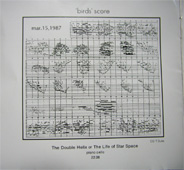

一見アトランダムに見えます多くの鳥たちの飛翔には、絶えず変化しながらも、常にある秩序が生まれております(図2〜7)。鳥たちは一度に飛び立ちますが、決して互いに衝突することはなく、また、ばらばらに分かれていってしまうこともなく、群れをなして山のねぐらへと戻っていきます。鳥たちが毎年遠い国から海を渡って、大変小さな島国である日本の伊丹の昆陽池という小さな場所にやって来ること自体、とても不思議なことでありまして、そこには地球、さらには宇宙の目に見えない法則が働いていて、彼らはそれに導かれて飛んでいると思わずにはおれない側面があります。作家の野村が興味を持っておりますのは、こういった感覚には見えない、隠された形で働いている法則であります。こう考えますと、一枚一枚の鳥の写真は、非常に広大な宇宙の法則の一断片として、象徴的意味を持つようになります。写真撮影からコンピュータの楽器を選択するまでは野村が行って、野村のコンセプトに従ってコンピュータで楽譜を作成するのは吹田哲次郎であります(図8〜11)。

|

||

| 図8 | ||

|

|

|

| 図9 | 図10 | 図11 |

この仕事は、かつて古代の人々が、一見アトランダムに見える星の群れから、星座を読み取った行為を想い起こさせます。星座を読み取るということは、それは人間による宇宙の理解でありますとともに、そういう宇宙の法則から人間の行動を理解する、意味づけする、ということでもあります。そこには当然のことながら、解釈する人間の記憶や価値観が入ってまいります。ですから、この曲の場合にも、過去のさまざまな音楽を聴き学んでおります、コンピュータ・プログラマーを務めた吹田哲次郎の音楽的な記憶や感覚がたくさん入ってくることになります。これを聴きました野村自身が、「聴いて驚くほど音楽性が出た」と言っておりますのも、このためだと思います。

|

||

| 図12 | ||

|

|

|

| 図13 | 図14 | 図15 |

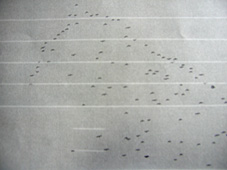

今聴いていただきました第四番目の曲は、二番目、三番目の曲と同じように、遠くからこの池に飛来しましたカモの写真がもとになっております(図12〜15)。ここでは、カモの数は少ないために、五線譜上のカモは、ほぼそのまま音譜に変えられております。この曲は吹田がコンピュータで作成した楽譜に基づいて、それをさらに、今歌っておりました声楽家の北村千絵が編曲して歌詞をつけました(図16,17)。ここには音譜のつなぎ方、休止符、拍子等に、声楽家としての北村の音楽についての考え方も入っており、吹田のコンピュータ音楽とはまた別の音楽が生まれることになります。自然の音楽、あるいは宇宙の音楽を聴くこと、これが「`birds' score」で試みられたことなのですが、そこに既に制作していく過程で、つくり手の文化、音楽的教養や記憶という文化が入ってきたことになります。そして、それ以上に考えなければなりませんのは、この自然音楽には自然についての人間の多様な理解、つまり文化が入り込んでいて、自然と文化とはもはや分けられない、あるいは自然と文化といった概念を用いて語ること自体が、物事の複雑さを単純化してしまうおそれがあるということであります。

|

|

| 図16 | 図17 |

自然は、これまでもお話に出ておりましたように、人間を離れて存在する実体ではなくて、その在り方も一枚岩ではありません。自然は、人間がそれに関わるその関わり方に応じて、さまざまな姿をとって現れてくる現象でありまして、その意味でカントが『純粋理性批判』で語りましたような、「自然とは現象の総体である」という考え方がむしろ正当だったということになります(注2)。文化の中でいかに変化し、また人間によっていかにつくり変えられるとしても、私たちが生きている限りは、私たちには現象が現れてき、私たちを取り囲みます。これが自然と呼ばれているものの在り方です。そうなると私たちはもはやそれを自然と呼ぶ必要はなく、むしろそれを〈現実〉と呼ぶほうがいいかもしれません。これはまさにベルク先生がおっしゃった、小文字のほうの現実になると思います。

もう少しそれを私たちの関係を強調して呼びかえますと、それは〈環境〉だということになるでしょう。言いかえれば、自然という現実は、私たちがそれを理解する、その理解のパースペクティブに従って姿を変えて現れる多様で複雑な現象だということになります。そして実際、現代芸術家である野村仁が作品をつくるときのコンセプトには、作家自身が自覚したか自覚しなかったかにかかわらず、多様な自然の理解というものが働いているわけです。

まず、このCDの最初の二曲につけられたタイトルからわかりますのは、この作家が現代の遺伝子理論、宇宙物理学などのパースペクティブから見られた自然に関心を持っている、ということです。この視点から人間が見られますならば、人間という自然はRNA、あるいはDNAといった遺伝子情報からなる分子の集合体ということになります。最初の曲のタイトルの前半「Double Helix」は、言うまでもなくDNAの二重螺旋構造を意味します。実際、野村は、このタイトルをつけた立体作品もつくっております(図18)。

|

| 図18 |

またタイトル後半の「星間空間の生命」によって、地球という1つの星にいるDNAとしての人間は、宇宙の星の遺伝子とつながっているということが暗示されております(図19,20)。

|

|

| 図19 | 図20 |

二曲目のタイトルの意味は、もう明らかであると思います。人間を有機体として理解する、その理解も1つの見方にすぎないということが示唆されており、人間は有機物と無機物との両方にまたがる存在だということになります。このような新しい自然科学の用語をタイトルにすることで、鳥の写真は宇宙の法則とつながり、音楽は宇宙音楽という意味を手に入れることになります。

鳥の音楽という点では、オリビエ・メシアンが1950年代から60年代にかけて試みました、鳥の歌声を取り入れた音楽を想い起こす方もあるでしょう。野村の自然音楽は、こういった音楽文化の文脈に出てくる自然ともリンクしている可能性があります。ただし、メシアンは、実際に聞こえる鳥の歌声を音楽に取り入れましたが、これに対して野村は、同じ鳥をモチーフにしながらも、その歌声ではなくて、鳥たちの飛翔を導いている、あるいは可能にしている、実際には耳に聞こえない宇宙の法則を音楽にしようとしました。この点では野村の制作コンセプトは、むしろアメリカ実験音楽の代表者であります、ジョン・ケージの音楽思想から発想を得ていると言えるかもしれません。

また、同時に考えておかなければなりませんのは、アメリカを中心に展開しましたフルクサス、さらにはコンセプチャル・アートという現代美術の流れです。ケージもフルクサスと一時深い関わりを持っておりましたが、野村が大学で彫刻を学びました時期は、まさに60年代のこれらの新しい芸術が日本でも注目され始めた時期であります。野村が京都市立芸術大学の専攻科修了制作展で提示した作品は「ターディオロジー」(Tardiology)と題されております。日本語にあえて訳すと「遅延論」ということになります。この作品は、大きな段ボールの箱を四つ重ねたものでありまして、それが時間とともに次第に重みのために潰れていって、この形が崩れていくプロセスを野村は毎日写真に撮りました(図21〜24)。こんなばかばかしいことをよくやったものだと思われるでしょうが。

|

|

|

| 図21 | 図22 | 図23 |

|

||

| 図24 | ||

このとき主題になっておりますのは、ですから〈完成した形〉という従来の芸術の基準から見た美しい作品ではなくて、形が崩れるに従って私たちが感じることになるような、見えない法則、つまり重力であります。形の後からわかるようになってくる見えない法則、これを見せる方法、これを言い表すために野村はターディオロジーという造語をタイトルにしたわけです。これは辞書にはありません。このように野村の作品コンセプトは、ケージをはじめとする現代アメリカの芸術運動からも自然への関わり方を受け取っております。

ところで、フランスの哲学者であり、また音楽美学者でもありますダニエル・シャルルのジョン・ケージへのインタビューを収めた本のタイトルは、『ジョン・ケージ 小鳥たちのために』となっております(注3)。野村はこの本にヒントを得て「`birds' score」をつくったのかもしれません。しかし、そういったことは大きな問題ではなくて、それよりも注目したいのは、自然の理解に関する東洋の伝統との関係です。

シャルルは、この本の序で、この本のタイトルはケージが決めたものであり、そこには言葉遊びがあって、小鳥たちの籠(cage)をも意味し、ここから『荘子』との関係が見出されると指摘しています。このインタビューを読みますと、ケージは『荘子』と自分の音楽との関係を聞かれまして、1951年ごろまで三年間、鈴木大拙に禅の講義を聞き、そのとき鈴木大拙に『荘子』を読むようにたびたび勧められて、それを繰り返し読んだと答えております。

『荘子』「人間世篇」というところに、「鳥籠(樊、ハン)」という言葉が出てまいります。そこでは、鳥籠、つまり世俗の窮屈な世界の中に生活しなければならない場合には、名声に心を奪われずに、意見を求められたら自由に語り、求められなければ語るのをやめなさいという、人為を捨てた自然の働きに従うことが説かれております。すると、ジョン・ケージという鳥籠は、鳥籠の中の鳥たち、つまり不自由な人間に、人為を超えた自由で自然な世界を知らせる音楽を生み出すという意味になってまいります。

ところで、『荘子』には音楽に直接触れた箇所が「斉物論篇」にあります。そこでは、音楽は人間の奏でる音楽(人籟)、籟というのは笛を意味します。それから大地の奏でる音楽(地籟)、そして天の奏でる音楽(天籟)があって、耳には聞こえない天籟こそが、すべての音楽が音楽として成り立つ最も真実の音楽だという考えが見出せます(注4)。『老子』にも、感覚を超えた世界に本来の美は見出せるという思想があります(注5)。このような形なき形を見、音なき音を聞くという考えは、その後、東洋の芸術の到達すべき境地として理解されてきました。

竹林の七賢の一人で音楽の名手嵆康(ケイコウ)は、3世紀の人ですが、このような老荘思想に基づく音楽思想を実践しようとしました。嵆康の音楽論に関する論文において原正幸氏が指摘しますように、この点では西洋古代、中世にも共通の音楽理解、人知を超えた自然、宇宙的法則を聞き取る営みとしての音楽という伝統的観念がありました(注6)。老荘の思想に由来する東洋の自然観と、それに基づく芸術観は日本にも伝わり、長い伝統となってきました。ハンドアウトには西田幾多郎を挙げております(注7)。野村の芸術のコンセプトは、このような東洋の自然観の深い伝統にもつながっていると思われます。ただし、これは極めて意識的であるかどうかという以上に、より文化的な記憶の中で、そういったものが野村の中に入り込んでいると考えたほうがいいかもしれません。

野村の作品は、このような非常に多様な自然理解が複雑に絡み合う中で生み出されておりまして、野村を動かしていますのは、一つの自然には還元できない、極めてハイブリッドな意味での自然、複雑な文化の重なり合いの中でその都度姿を現してくる現実という意味での自然だと言わなければなりません。野村の仕事が私たちに教えてくれますのは、自然や、それと対をなす文化という概念は、私たちが現に生きている現実、あるいは環境を考察するときに出てくる二つの派生的な概念だということです。私たちは自然と文化の概念から現実、あるいは環境の考察に向かうのではなくて、現実あるいは環境を複雑多層的な姿で理解できる、そういう語彙を生み出す必要が今後あるということです。といいますのも、この二つの<自然>、<文化>という概念の枠にとどまる限りは、現実を形づくっている他の重要な要素、つまり政治や経済の側面、そしてそれと深く関わってくる今現実に実際に生じているさまざまな悲惨な状態は通り過ぎられ、十分論じられないまま終わる可能性があるからです。

しかし、ある特定のイデオロギーや経済の構造は人間の物事についての考え方、感じ方といった感情や身体の奥まで浸み込んで、<政治的自然>、<経済的自然>、<宗教的自然>となって、私たちが物事を自然と感じるような枠組みをつくっております。このような感情の奥まで浸み込んで自然となったイデオロギーによって、あの9.11の惨事が生まれ、また、同じく自然となった政治的・宗教的感情によって、アフガンの攻撃は戦争として正当化されました。そこではキリスト教とイスラム教という異なる宗教観が、それぞれの世界で相手側とは異なる自然感情となって相互の不信をつくり上げ、その憎しみは子供の心にまで浸み込んでいきます。宗教が現実意識、現実感情を構成していることになります。このような特定の現実を自然として受け入れる感情は、宗教的な拘束力が余り強くない日本の現代ではどのような形をとるのでしょう。そして、そういった現実にアーティストはどのように関わるのでしょう。この現代の日本人の奇妙な現実の一側面が、日本の若い女性アーティスト、児島サコの、見たら卒倒するようなイメージによって作品にされました。

|

| 図25 |

「heroine」というタイトルがつけられましたこの作品は、本年9月、アート・シナプスという若手作家を集めて行われる展覧会で展示されました(図25)(注8)。ここでは大きな陰嚢と、それに挟まれたペニスをぶら下げた動物が、十字架に釘づけになって、だらりと力なく吊り下がり、その陰嚢の先では女性とおぼしき冠をかぶった動物が食事をしています(図26,27)。

|

|

| 図26 | 図27 |

無心に食事を楽しむこの女性が安心して乗っていますのは、十字架を背にした、しかし実際には十字架に釘づけになってぶら下がっているにすぎない、日本の男性だということになるでしょう(図28)。これが日本人であることを何よりも勇弁に示していますのは、だらりと垂れた大きな陰嚢です。これらによって私たちはすぐ、信楽の陶器の代名詞になっているタヌキを思い出すことになります。関西を基盤にするこの作家にとっては、これはどこにでも普通に見ることのできるものでありまして、タヌキの大きな陰嚢は、自ずと多少間の抜けた男性イメージと結びつきます。

|

| 図28 |

さらに、腹部の日の丸を思わせる赤いイメージが日本を強く表します。しかも、この腹部が茶色の毛で覆われているのを見ますと、要するに最近の若い男性、そして、しばしばまた中年男性も好んで染めます、いわゆる茶色や金色の髪の毛が連想されてまいります。実際、本年はサッカーのワールドカップが韓国と日本で開催されました。多くの日本人男性、特に若者たちは、こういう髪の毛の後頭部に、日の丸の赤い色を大きく染めて試合に熱中いたしました。しかも、宗教に支えられた強い国家意識を持たない日本人、特に日本の若者の関心は、日本が勝つこととともに、というよりもそれ以上に、外国のスーパースターのプレイを見ることに向かいました。こういうふうにしてスーパースターのプレイを見るということを通して、イギリスのベッカムは「ベッカム様」になり、ベッカムのヘアースタイルも大流行したわけです。

このような日本の若者のワールドカップの関わり方に対して、山崎正和氏は一つの希望を見出しています。そこにはナショナリティーに拘束されない、これから望むべき柔軟な個性を尊重する社会への一つの示唆が見出せる、というのが山崎氏の指摘であります。これは朝日新聞のコラムであります。

ところで、今見ていただいている児島サコの作品には、より複雑な感情がこもっております。既に見たことから予想されますのは、日本になお強く残る男性優位の社会通念、これも自然でありますが、それと同時に女性の食事は西洋料理を暗示し、飲み物はワインであります(図29)。ワインこそが今多くの日本人の、また女性の自然なアルコール類であって、今の季節にはフランス産のボージョレ・ヌーボーがあらゆる店に並んで人を集めています。まさにこのような東洋も西洋も飲み込んだハイブリッドな現実こそが、私たち日本人の今の自然だと言わなければなりません。

|

| 図29 |

それと同時に、深刻な政治の側面もまた作品には出ています。十字架がイメージとして提示されることで、日本人、特にここでは男性は、一つのキリスト教国家アメリカを背景として、それにぶら下がることで力を保っているということになります。さらに、鈍いシルバーで塗られた十字架には多くの長い釘が打ち込まれ、十字架が平和のシンボルにはならずに、むしろある種の暴力性を内に秘めていることが感覚的に伝わってきます(図30,31)。それをさらに示すかのように、十字架には、多くの髑髏がつけられていて、十字架の名のもとで行われる、さまざまな悲惨な出来事が暗示されております(図32,33)。

|

|

| 図30 | 図31 |

|

|

| 図32 | 図32 |

同時にまた、さきにタヌキと呼んだ動物の顔はタヌキではなく、昆虫のようなイメージになっております(図34)。その目は無気味なほど黒く無表情に光り、放射能を浴びて変形した自然にも見え、また、放射能の被爆を防ぐための防護マスクにも見えます。あるいはこれは放射能の中で進化したものかもしれません。

|

| 図34 |

日本人は、肯定するにせよ否定するにせよ、このような文化と切っても切れない関係の中で今の現実を味わっているわけであります。9.11をこの作家はどれだけ意識してこの作品を立ち上げたかということ、これはわかりません。ただ、少なくともそういったことが起こったときに日本はどのような態度をとるべきかという、ある意味ではどうしようもない、いたたまれなさ、これもこの作家の制作の一つの動機になっていると言うことができるでしょう。私は児島のアートを「ブラッキチョップ・アート」と呼ぼうと思います。これは私がつくった造語です。要するにキッチュでポップな現在の日本の現実、つまり自然を、ブラックユーモアで浮かび上がらせる手法、これを彼女はとっていると思えるわけです。

一見居心地のよい現代の日本の自然な感情は、多少感覚を研ぎ澄まして反省してみると、必ずしも居心地よくはなく、居心地の悪い世界でもあり、児島は、この、〈現代の日本という自然〉の内に感じられる、言葉にならない居心地の悪さという感情を、巨大でけばけばしいイメージによって吹き飛ばし、蹴り飛ばすために作品を制作しているとも言えるでしょう。

もちろんこの児島の作品にも、また現代日本の若手・中堅作家の作品が作用を与えていると思います。というのも、今日では漫画やアニメーションの生み出すイメージこそが、日本の若い作家にとって最も自然なイメージの源泉でありまして、そういったイメージを取り入れた作家が、日本の現代美術では今注目されているからです。この意味で児島にもまた、極めてハイブリッドな形で複雑に絡み合った自然が入り込んで、彼女の作品をつくらせていると言わなければなりません。

このように、 いつの間にか意識や感情の奥まで入り込んで自然となって働いてしまっているさまざまな社会的・宗教的・政治的枠組みという問題、これこそが今私たちが現象を具体的に反省しながら考えていかなければならない問題になっていると思うわけでございます。

どうもありがとうございました。

児島サコ《heroine》(1500×1790×3550, 布、発砲スチロール、樹脂、その他)には、次のような作家のコメントが添えられている。

児島サコ 《heroine》

彼女はとても強い

とりたてて十字架を背負っているわけでもないし、

人のために何かをしている訳でもないが。

彼女はとても自由だ

好きな場所でくつろいで優雅に酒を飲む。

自分の欲望に素直で、好きなことを好きな所で好きな人とする。

彼女は私の女王様

だから私の陰嚢に座ったって私は怒らないし、

彼女が何をしたって許してしまうのである。

*************************************

| 1〜7. | 《ユリカモメ(black-headed gulls)》( 《`birds' score》のための写真、撮影野村仁 1987年3月15日夕刻、昆陽池) |

| 8. | CG(ユリカモメ)吹田哲次郎作成 |

| 9〜11. | 楽譜《`birds' score》 |

| 12〜15. | 《鴨(wild dugs)》(《`birds' score》のための写真、撮影 野村仁 1986年12月11日、1987年2月21日、昆陽池) |

| 16〜17. | 楽譜 "Song of Quack"、コンピュータ・プログラマー:吹田哲次郎、 編曲:北村千絵、(ピアノ、歌:北村千絵)。 |

| 18. | 野村仁《The double Helix : Replication of DNA》1993 mixed media, 193×90×45cm |

| 19. | 野村仁《ROM in DNA》1989-1992 solar panel, CD-ROM, mixed media, 200×175×75cm |

| 20. | 野村仁《Cosmic Sensibility : Super Helix》1983-96 meteorite, mixed media, photographs,280×480×60cm(部分) |

| 21〜24. | 野村仁《Tardiology》1968-1969,corrugated paper 836×316×229cm |

| 25〜34. | 児島サコ《heroine》2002, 布、発砲スチロール、樹脂、その他 150×179×355cm |

***************************************

片柳 どうもありがとうございました。現代芸術の自然理解ということで幾つかの芸術作品を提示していただきまして、それに対する岩城先生の鋭い解釈をお伺いいたしました。自然というものが現在において非常にハイブリッドになっている。現状がそのまま自然というふうな形で理解されている。そうした中で自然ということに関してもう一度考え直さなければならないということだったと思いますが、この後、ディスカッションの中でさまざまに問題にしたいと思います。

[→討議]